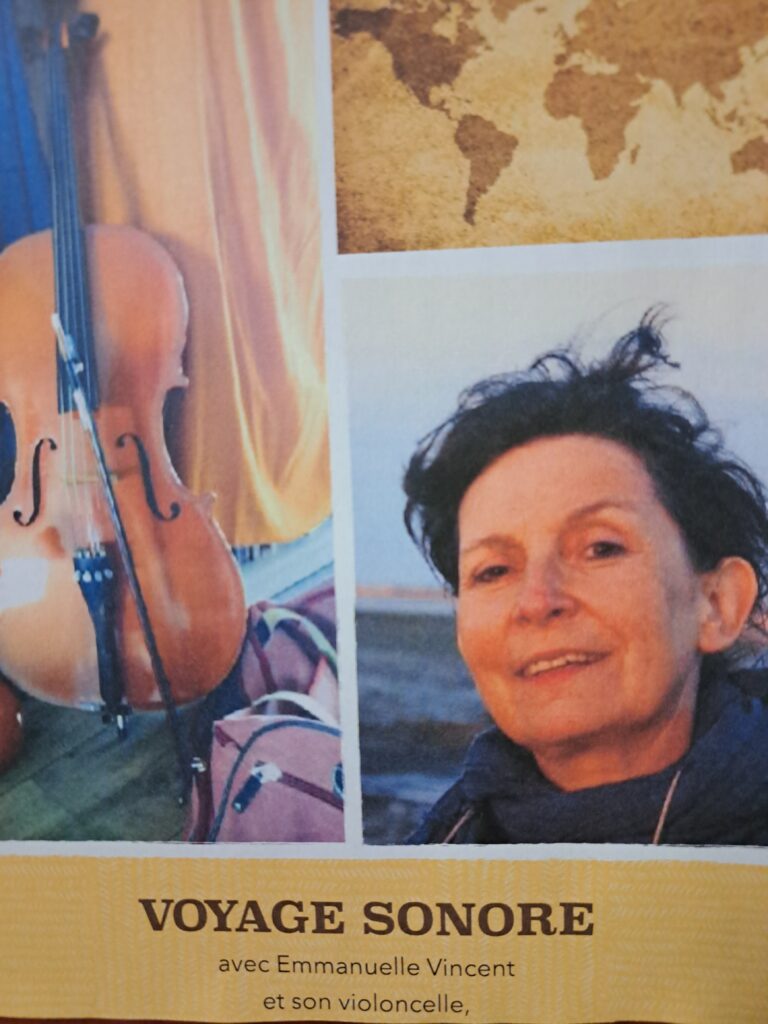

Les « voyages sonores » : une médiation improvisation violoncelle proposée à des femmes migrantes en situation périnatale.

Ella se trouve un peu à l’origine de cette aventure qui a débuté en 2018. Elle est psychomotricienne et travaille dans une unité mobile périnatalité/ précarité rattachée à un hôpital psychiatrique. La mission de cette équipe mobile consiste à accompagner parents et bébés avant et après la naissance chaque fois que cela est utile en allant voir les familles là où elles se trouvent lorsque leur situation psycho sociale est trop compliquée pour qu’elles puissent se rendre dans un lieu de consultation fixe.

Ces interventions ont lieu, entre autre, dans un Centre d’Accueil de demandeurs d’Asile (CADA) dans le cadre d’un « Accueil Parents/Bébés ». Cet espace groupal vise à l’accompagnement des liens précoces, dans une perspective de prévention. Il concerne les familles avec enfants de moins de trois ans hébergées au CADA ainsi que les femmes enceintes et les futurs pères.

Le groupe Accueil Parents/Bébés du CADA

Les personnes accueillies au sein d’un CADA rencontrent un certain nombre de difficultés : arrivées en France après avoir, pour certaines, subi des violences politiques, elles sont aux prises avec toutes les démarches administratives liées à la demande d’asile. Elles sont donc dans l’incertitude quant à la durée de leur séjour au sein de ce foyer d’hébergement et n’ont pas l’autorisation de travailler sur le territoire français. Enfin, beaucoup d’entre elles sont en souffrance psychique du fait des traumatismes vécus dans leurs pays, mais aussi en lien avec le déracinement et l’exil, et les situations d’isolement social que cela peut générer – la barrière de la langue constituant souvent un obstacle supplémentaire.

Le foyer accueille un grand nombre de familles. Or, dans ce contexte, mettre au monde un bébé et établir les premiers liens avec lui n’est pas toujours facile. Cette situation de précarité et d’urgence peut constituer un frein à la disponibilité des parents à l’égard de leur bébé, ce qui peut entraver son développement et son épanouissement – phénomène d’autant plus prégnant dans le cas des familles monoparentales.

Il se trouve que Ella, dont je suis la professeure de violoncelle, a eu l’occasion de travailler l’improvisation avec moi et a également tenté cette expérience de « massage sonore ». Elle m’a alors proposé, après en avoir discuté avec la psychologue de l’équipe, Myriam, de participer périodiquement à ce groupe d’accueil avec mon violoncelle pour permettre aux mamans migrantes d’avoir un temps musical sur le principe de ces « massages sonores ». Ce que j’ai accepté avec enthousiasme.

Une ébauche de projet s’est donc mise en place avec comme principales actrices: Myriam, psychologue,Ella, psychomotricienne et moi, violoncelliste : un trio assez peu commun…

L’ idée de base était celle-ci :

– L’expression musicale permet de développer plusieurs axes de travail autour de la notion de temporalité, de tempo, de rythme, de mouvement, d’expression et d’émotion, de dialogue et de communication.

– Les ondes vibratoires, en particulier les basses fréquences, telles que celles émises par les cordes graves d’un violoncelle, sont fortement ressenties aussi bien sur la surface de la peau qu’à l’intérieur du corps. Cela peut permettre de mettre en lien la surface du corps et le dedans du corps et de procurer une sensation d’enracinement. Ces vécus éminemment sensoriels modifient l’état tonique et suscitent les émotions et les affects.

– Quant à l’improvisation, elle offre la possibilité de s’ajuster au plus près aux participants du groupe.

– La musique comporte par ailleurs une dimension éminemment culturelle et on peut faire l’hypothèse qu’elle pourrait permettre aux personnes accueillies de retrouver des repères identificatoires et des représentations en lien avec leur culture d’origine.

– D’autre part, il a pu être constaté par les encadrants du groupe parents/bébés que des mamans très déprimées et psychiquement absentes durant le groupe se « ranimaient » lorsque des instruments de musique étaient sortis et qu’elles se retrouvaient avec un tambourin ou des maracas dans les mains, reproduisant des rythmes propres à leur origines culturelles, recréant ainsi une infime partie de leur enveloppe culturelle.

Partant de ces idées, nous avons imaginé l’utilisation de la médiation « violoncelle » comme aide aux soins.

Notre objectif à travers ce projet était de proposer une expérience particulière de portage aux mamans pour qu’elles puissent prendre un temps privilégié pour se retrouver elles-mêmes mais aussi se sentir portées par les professionnels qui les accompagnent.

Les premières questions :

Imaginer pratiquement comment tout cela pouvait se dérouler n’a pas été si simple.

Tout d’abord, nous avions bien conscience que ce moment de musique pouvait provoquer des réactions émotionnelles fortes chez les mamans et, n’étant pas thérapeute, il était bien clair que je n’étais pas habilitée à gérer cela seule. Il fallait donc que soit Myriam ,soit Ella, soit avec moi pour gérer le moment qui suivrait le « voyage sonore ».

Combien de mamans allait-on accueillir à chaque fois ? Allait-on prévoir un groupe fixe ou une rotation des participantes à chaque séance ? Comment présenter la proposition aux mamans pour qu’elles comprennent bien de quoi il s’agissait ? Comment faire pour que les mamans soient bien au rendez-vous au bon moment sachant que la notion du temps se perd un peu pour des habitants d’un CADA qui se trouvent déracinés, dépaysés et la plupart du temps traumatisés par le périple qui les a menés en France.

Comment allions nous organiser le temps ? Les mamans allaient-elles s’éclipser du groupe parents/bébés au bout d’un moment ? Ou bien le voyage sonore aurait-il lieu au début ?

Comment allait-on clôturer ce moment ?

Puisque nous voulions que les mamans puissent profiter de ce moment musical, leurs bébés devaient être pris en charge pendant ce temps-là. Serait-il possible que l’équipe encadrante de l’accueil parents /Bébés s’occupe d’eux pendant que les mamans se trouveraient dans une autre pièce à proximité ? Pas si simple car l’équipe serait pendant ce moment amputée d’une personne (qui serait avec les mamans pour le « voyage sonore »). L’équipe pourrait-elle pendant ¾ d’heure porter cette double casquette de soignants et de mamans de remplacement sans que cela devienne trop lourd. Comment allaient réagir les bébés ? Ce serait la plupart du temps une première séparation entre la maman et son bébé. Comment les mamans allaient-elles retrouver leurs bébés ?

Il nous a très vite semblé important que les bébés puissent aussi profiter du violoncelle et il fallait donc créer un deuxième temps musical au sein du groupe parents/bébés : comment coordonner les 2 parties ?

********** ********* ********* ********* ********* ********* *********

Nous avons tout d’abord décidé que l’ensemble de l’équipe encadrante de l’accueil parents/bébés devrait pouvoir profiter de l’expérience d’un « voyage sonore » de façon à ce que chacun puisse ressentir ce qui pouvait se passer pendant ce temps musical car jusqu’à présent seules Myriam et Ella connaissaient le processus.

L’expérience était également nouvelle pour moi : je n’avais pas encore fait d’improvisations de ce type avec plusieurs personnes en face de moi (dans ce premier essai il y avait 5 ou 6 personnes) et il fallait avant toute chose que je m’assure que ce soit possible.

Le résultat a été très positif : de mon côté, je pouvais constater que le nombre plus important de personnes ne me perturbait pas trop même si mon positionnement devait être un peu différent. Et les « cobayes » ont pu constater que les émotions provoquaient par l’improvisation violoncelle étaient bien présentes et riches de sens pour eux. Ils auraient d’ailleurs eu envie de pouvoir profiter de ce genre de moments régulièrement pour pallier le stress de leur travail !

Concrétisation du projet « Voyage sonore » qui aura lieu une fois par mois.

- les mamans qui le souhaitent (4 ou 5 maximum) sont invitées à se rendre jusqu’à une petite salle adjacente à la salle d’animation avec moi et, soit Ella soit Myriam, selon les périodes. Pendant ce temps-là, les enfants et les bébés restent dans la salle d’animation avec les autres coanimateurs du groupe et les autres parents.

- Dans la petite salle, après un petit temps de mise en corps (automassages) dirigé soit par Ella soit par Myriam et auquel je participe, les mamans sont invitées à s’installer dans une position confortable de leur choix (assise, debout, couchée).

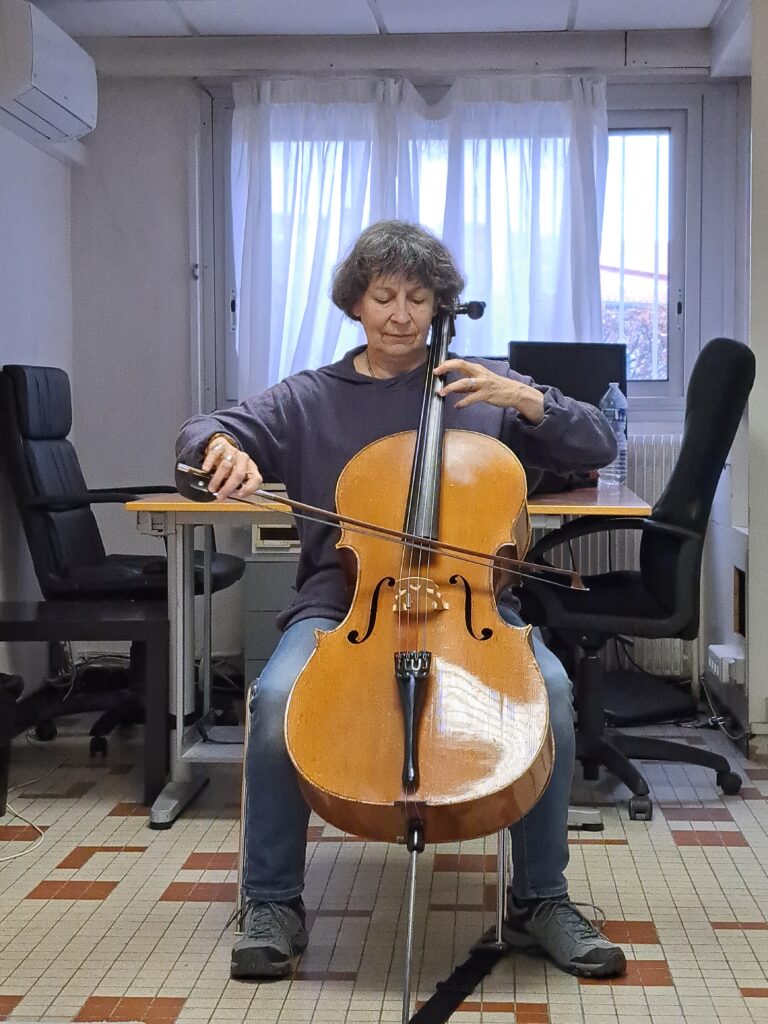

- Je propose alors le voyage sonore, sous la forme d’une improvisation au violoncelle, et souvent aussi à la voix, qui dure une dizaine de minutes.

- Quand le violoncelle s’arrête et après un temps d’accueil, chaque personne est invitée à partager, si elle le souhaite, un mot de ce qu’elle a ressenti, en français ou dans sa langue.

- Puis l’on revient dans la salle d’animation, et c’est la « retrouvaille » des mamans et de leurs enfants.

- Un deuxième temps commence alors dans lequel le violoncelle va avoir un rôle interactif avec les enfants sous une forme ludique.

Sa réalisation a pris une belle ampleur au fil des années et nous avons eu l’occasion de présenter toutes les trois la partie de ce travail qui concerne le temps de musique avec les mamans au cours d’un colloque organisé par un groupe de recherche en psychiatrie en juin 2024. Ceci nous a obligé à mettre en mots plus précis tout ce qui avait eu lieu jusque là.

Pour que le sens profond de cette médiation soit plus compréhensible, nous avons décidé de mettre tous les participants de ce colloque en situation. Ella a donc proposé tout d’abord un échauffement corporel puis j’ai fait une improvisation pour le groupe. L’idée était audacieuse car les psychologues et psychiatres ont peu l’habitude de travailler avec le corps. Mais personne n’a esquivé le challenge et chacun a donc pu ressentir réellement quels pouvaient être les enjeux de ce moment avec les mamans migrantes.

********** ********* ********* ********* ********* ********* *********

Voici quelques extraits de mes interventions pendant ce colloque :

Présentation de mon parcours de violoncelliste-improvisatrice

Je suis violoncelliste, enseignante et improvisatrice. J’ai enseigné le violoncelle au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon de 1980 jusqu’à 2022.

En parallèle à cet enseignement classique, je m’intéresse depuis plusieurs décennies à l’improvisation libre. Je ne propose pas d’improviser d’après des principes de jazz, ni de savoir faire des improvisations classiques sur un thème, ni des pastiches. Ici, il n’y a pas de consignes ou de grilles préétablies. Le but est plutôt de partir de soi et de trouver dans son jeu une authenticité et une cohérence en se mettant en lien avec ses ressentis, en restant dans la simplicité, dans l’écoute et dans la centration.

C’est un travail qui aide à retrouver une légitimité, une confiance en soi, souvent bien au-delà de la musique.

Sur ce thème, je propose des stages de pratique de l’improvisation à des instrumentistes adultes et des formations sous différentes formes pour les professionnels.

Et les jeunes élèves du Conservatoire ont pu également s’initier à cette pratique avec moi.

Cette forme d’improvisation permet entre autres de s’intéresser à ce qu’est la relation au sein d’un groupe, quel qu’il soit : Qu’est-ce que je veux faire ? Quel est mon rôle dans l’ensemble ? Comment puis-je me faire comprendre ? Comment faire pour comprendre les autres ? … questions cruciales dans un contexte où les règles existent, certes, mais sont peu définies puisque l’improvisation est « libre »… Questions qui peuvent bien sûr se poser bien au-delà d’un contexte musical !

Pour faire comprendre l’évolution entre ma pratique de l’improvisation et l’exercice de médiation improvisation violoncelle dont nous parlons ici, je peux évoquer 2 expériences qui me semblent importantes car elles reprennent des principes de cette médiation :

– Au cours des stages, je propose à chaque instrumentiste de faire un solo pendant lequel mon rôle consiste à l’accompagner avec mon violoncelle en cherchant juste à mettre discrètement en évidence ce qu’il est en train de faire émerger. Je « facilite » en quelque sorte son jeu pour lui permettre d’oser développer son discours. Cela me demande d’être très centrée vers lui de façon à être en capacité de capter des éléments de son discours qu’il est peut-être en train de laisser passer et qui pourraient pourtant être importants. Mais cela me demande aussi de faire attention à ne pas m’imposer : c’est SON solo.

Il y a toujours beaucoup d’émotion pendant ces improvisations. Elles permettent souvent à la personne de s’exprimer plus profondément et les auditeurs sont émus par la sincérité qui est présente.

– Toujours autour de cette idée de favoriser le recentrage, j’ai proposé à des personnes, non instrumentistes, de « recevoir » individuellement une improvisation un peu comme elles « recevraient » un massage, c’est à dire en acceptant de laisser le son résonner et agir en elles. Il s’est avéré que l’expérience a été plutôt fructueuse. Baigner dans le son alors que l’improvisation vous est dédiée semble permettre au mental de lâcher et favorise les remontées de sentiments, d’images ou de sensations.

Dans cet exercice, mon rôle consiste à interpréter cet espace qui est là, autour de la personne et entre elle et moi, comme s’il s’agissait d’une sorte de partition que je pouvais jouer. Je dois juste me contenter de laisser aller mon violoncelle ou ma voix là où ils veulent aller.

Les retours sont toujours positifs : dans cet état de détente, l’imaginaire se met en marche. Des zones fragiles peuvent être touchées mais elles sont souvent équilibrées par des images personnelles constructives qui restent en mémoire après l’expérience et deviennent un ancrage ressourçant.

C’est en partie de cet historique que sont nés les Voyages sonores.

Partage de cette expérience de mon angle de vue.

Bien sûr, au CADA, ou aujourd’hui avec vous, le fait d’être face à plusieurs personnes au lieu d’une seule, comme dans les expériences dont j’ai parlé précédemment, rend le jeu plus complexe et cela me demande encore davantage de chercher cette posture dans laquelle je suis en même temps complètement disponible et le plus centrée possible. J’essaie de n’avoir aucune idée préconçue et de ne rien décider à l’avance quant au contenu de l’improvisation et d’être en lien avec mes ressentis qui vont passer dans le son de mon violoncelle et dans ma voix.

Le déroulement de l’improvisation est souvent le même : je dois donc tout d’abord presque repousser une forme de pensée qui induirait un questionnement sur ma capacité – ou ma légitimité – à faire ce que je vais faire. Les questions sont pourtant nombreuses : En quoi doit consister une improvisation dans ce contexte si particulier et surtout si fragile ? Comment s’ajuster au plus près à la situation ? Oser toucher un peu de la détresse que je pressens mais a minima, et pouvoir rassurer et adoucir aussi. En fait, Il faut surtout que j’arrive à ne pas « penser » pendant les quelques secondes qui précèdent le début de l’improvisation de manière à devenir complètement vacante, en quelque sorte. Je ne sais de toute façon PAS ce que je vais faire, mais je dois faire confiance au fait que le sens apparaîtra au fur et à mesure. Et qu’il est plus destiné aux femmes présentes qu’à moi. Je dois laisser les sons et les notes éclore et se mailler entre eux. C’est comme un exercice de maîtrise de la non-maîtrise.

Pendant l’improvisation je me trouve souvent en premier lieu dans des espaces un peu sombres qui, peut-être (mais je n’en suis pas sûre…) appartiennent surtout à ces mères. Puis, au fil de l’improvisation, quelque chose me pousse souvent à chercher une porte vers du plus lumineux, mais cela doit découler de la musique, et non pas être plaqué dessus. C’est la musique qui donne le sens et non pas « moi ». C’est la musique qui trouve – ou ne trouve pas – la direction vers un espace plus serein ou porteur d’un espoir.

Tout ceci se fait avec mon violoncelle mais assez vite le chant en langage imaginaire est apparu dans les improvisations. Je le ressens souvent comme un besoin de rentrer dans quelque chose de plus humain, plus incarné, au-delà du son du violoncelle. Sans doute que cela « raconte » davantage. J’ai le sentiment d’être alors plus en contact avec de grands archétypes : la vie, l’amour, la mort. Dans ces moments-là, je rentre dans une dimension plus émotionnelle et dans un lien différent, peut-être plus intime de mon côté, avec les personnes présentes.

La plupart du temps, je ne connais rien de l’histoire des femmes qui sont devant moi avant de commencer l’improvisation: cela me permet de ne pas être influencée et de ne pas interpréter. Il m’arrive d’apprendre certains éléments de leurs histoires, ensuite, durant les temps de reprise.

Par contre, l’échauffement corporel qui est proposé aux mamans avant de commencer l’improvisation installe une ambiance dans la pièce, différente à chaque fois. Un lien est créé qui a certainement une incidence sur la musique. Je peux m’adapter au groupe et cela me donne un peu de stabilité.

Ces moments d’improvisation sont loin d’être anodins pour moi. Je dois en même temps jouer le jeu de risquer la fusion avec cette drôle de « partition » vivante, remplie de l’histoire de ces femmes, pour que les émotions présentes puissent agir avec mon violoncelle et ma voix mais également trouver la juste distance pour ne pas être submergée.

Cet ajustement a bien évolué depuis 6 ans et me paraît plus simple à réaliser. Je me fais aussi davantage confiance quant au processus, ce qui me permet de mieux gérer l’effort nécessaire. »

Les bénéfices de la proposition.

Tout d’abord il faut que les familles s’organisent pour que ces séances puissent avoir lieu : la semaine qui précède ma venue, Myriam et Ella convient quelques mamans à profiter du voyage sonore mais encore faut-il qu’elles soient finalement disponibles, que l’heure soit respectée et qu’une décision ait été prise pour la garde des enfants pendant ce temps-là. Est-ce que le papa ou une autre maman pourra prendre en charge les enfants durant la séance ou bien seront-ils dans la pièce à côté avec les soignants ? Toutes ces décisions sont loin d’être simples quand on est dans des circonstances de rupture avec tout ce qui a fait votre vie jusque-là et dans un environnement où plus rien ne va de soi.

Ensuite il s’agit très souvent pour les mamans de se séparer de leur bébé pour la première fois. Il y a beaucoup d’inquiétudes à cette idée et au moment où il faut laisser l’enfant à la garde des soignants qui sont dans l’espace mamans/bébés. Souvent c’est même tout simplement impossible. Mais parfois aussi cela permet aux mamans de réaliser combien cette séparation est nécessaire pour leur mieux-être.

On s’aperçoit aussi que dans la pièce mamans/bébés les circonstances créent une entraide nouvelle entre les mamans présentes puisqu’il faut prendre en charge les bébés confiés au groupe. Certaines mamans, peu à l’aise avec leur propre enfant (ceux-ci sont parfois issus d’un viol pendant leur voyage…), se révèlent enthousiastes et très efficaces pour s’occuper des enfants des autres et cette découverte peut être bénéfique pour la suite de leur relation à leur enfant.

Enfin dans la pièce du « voyage sonore », nous avons vraiment pu constater les bienfaits de ce moment pendant lequel nous prenons soin de ces mères et où elles peuvent enfin ne penser qu’à elles et à leur bien-être, même si cela ne dure guère plus que ¾ d’heure. Le moment corporel est toujours un temps de connivence. Bien sûr il est mené par la soignante présente mais c’est un temps participatif et nous suivons les envies et les gestes qui surgissent. C’est souvent un moment joyeux. Les auto massages sont appréciés et il est tellement agréable de voir chacune respirer et se détendre. Les corps se redressent souvent ou bien osent exprimer que les dos souffrent à porter les bébés ou à subir le stress de cette situation. Il s’agit dans les deux cas de partager.

Puis chacune s’installe le plus confortablement possible pour pouvoir se laisser porter par la musique. Les yeux se ferment et parfois le sommeil arrive mais les retours qui suivent font la plupart du temps état d’un moment « qui fait du bien » et, souvent, « qui finit trop vite ». Il y a des sourires mais aussi quelques larmes.

Souvent ce ne sont que quelques mots : « cela m’a rappelé le pays », « je me suis retrouvée avec des personnes », « c’est triste mais ça fait du bien », « cela m’a donné des images du voyage pour arriver jusqu’ici », « Je me suis sentie nostalgique, j’ai pensé à ma vie d’avant, à ma vie d’ici. Mais cela m’a fait beaucoup de bien et je suis contente d’avoir pu revivre ça. », « Ça fait beaucoup d’émotion ! particulièrement quand le violoncelle joue fort » (en fait c’était plutôt quand il joue dans les graves…). « C’est comme si j’avais perdu quelque chose… », « J’ai entendu une voix que je n’ai jamais entendue avant », « Une musique qui parle de l’âme dans ses profondeurs », «Je sentais le futur mais le futur doux, la confiance dans le fait qu’il sera heureux, après la période actuelle. », «Il faudrait faire une retraite de 2 jours et ça irait tout à fait bien pour nous », « Je me suis sentie très bien (répété plusieurs fois en souriant) et j’avais l’impression que la musique m’enveloppait entièrement, comme de l’eau qui coulerait sur moi. ». 2 femmes racontent qu’elles ont eu toutes les 2 très mal aux jambes pendant l’improvisation. L’une des deux raconte ensuite longuement son long voyage pour quitter son pays, traverser des montagnes. Des jours et des jours de marche à pied. Les pieds enflés… douloureux… fatigue… Elle était secouée par ce qui venait de se passer et qui la replongeait dans cette errance.

Parfois un sujet se développe entre toutes les participantes : la solitude, la famille qui est loin, l’impossibilité de partager l’accueil du bébé avec sa famille, la difficulté d’être tout le temps avec son enfant. Les femmes, dans le calme qui suit l’improvisation, se soutiennent, décrivent et comparent leurs problèmes et développent une complicité qui n’est pas toujours possible dans la vie du CADA. Un jour le groupe exprime qu’il y a beaucoup beaucoup de lourdeurs et de problèmes dans leurs vies et qu’elles ne peuvent pas être juste gaies avec le sourire. Une femme rajoute aussi qu’elle est devenue timide parce que il y a trop de problèmes. Mais c’est un échange et cela allège le poids du quotidien. Et souvent aussi, on rit, on parle des choses agréables et c’est important …

Il arrive bien sûr que cela ne soit pas aussi simple : une jeune maman nous confie que cette séance lui a fait penser à son pays, à ses parents, à sa mère. Elle pleure et nous répète plusieurs fois que c’est très difficile. Elle ne peut presque pas parler. Elle ne reviendra pas car c’est trop d’émotions et elle n’est pas encore capable de les surmonter. Mais quelque chose a malgré tout eu lieu.

Ce qui est le plus frappant c’est que ce moment, qui ne fait pas appel aux mots mais juste aux sensations, aux émotions, aux images, permet ensuite aux mamans d’être en capacité d’échanger entre elles et avec nous et justement de mettre des mots sur leurs états d’âme. Soit pour parler des choses du quotidien, soit pour évoquer, souvent un peu furtivement et sans s’appesantir, les difficultés auxquelles elles se sont confrontées avant d’arriver jusqu’ici.

Or, nous savons que ces personnes, pour pouvoir être accueillies durablement en France, vont devoir justifier devant une commission de la légitimité de leur requête en racontant avec le plus de précisions possible les raisons de leur départ de leur pays d’origine.

Mais Il est toujours extrêmement difficile, voire impossible en situation de traumatisme (ce qui est le cas de la plupart des personnes en demande d’asile) de pouvoir évoquer les événements à l’origine de ce traumatisme : les images ne sont pas accessibles. L’esprit fait tout ce qu’il peut pour oublier ces événements si violemment douloureux. Les personnes migrantes se trouvent alors dans une position totalement conflictuelle : il FAUT se souvenir pour espérer obtenir un statut de réfugié et en même temps il FAUDRAIT oublier pour pouvoir tenter de continuer à vivre..

(je ne saurais trop vous recommander sur ce sujet le très riche livre du psychiatre Bessel van der Kolk « Le corps n’oublie rien » qui décrit si clairement le syndrome du stress post-traumatique).

Nous avons constaté qu’à la suite des « voyages sonores » un certain nombre de mamans ont pu trouver le courage d’aller rencontrer la psychologue. Cela a permis de commencer le difficile travail de parole qu’elles doivent donc absolument pouvoir faire. Et, même si nous n’avions pas anticipé ce résultat, il nous semble extrêmement fécond.

Après le « voyage sonore » ce sont « les retrouvailles » : ce moment où les mamans retrouvent leur bébé dans la salle adjacente. Il est souvent plein de gaieté. Les enfants sont heureux de retrouver leurs mamans et l’attitude des mamans est transformée : elles sont plus légères, plus attentive à leur bébé, plus aptes à jouer avec eux… Ce temps de musique et d’échanges a permis que le lien soit différent.

********** ********* ********* ********* ********* ********* *********

La deuxième partie de la matinée.

Les mamans sont donc revenues dans la salle accueil parents/bébés et tout le monde se retrouve. Je vais maintenant tenter de créer de l’interaction avec les petits. Ils ont besoin eux aussi d’un peu de légèreté et il est important qu’ils quittent de temps en temps le rôle dont ils s’investissent si souvent : celui de porter et protéger leurs parents qu’ils sentent fragiles. Il est étonnant de voir combien ces si petits sont attentifs et déjà si responsables.

Je m’installe et ils sont bien curieux de voir ce gros animal sortir de sa housse. L’installation est suivie de près… Pour ceux qui ont déjà profité de ce moment c’est tout différent : ils sont déterminés, éventuellement avec déjà eux-mêmes un petit instrument à la main. L’ambiance est bien sûr totalement différente des « voyage sonore ». Dans cette salle-ci on va jouer, on va danser parfois. On cherche la joie et le plaisir.

Mais certains enfants restent collés contre leur mère et n’osent même pas faire un mouvement. La vie ne leur a pas fait de cadeau jusqu’ici et on sent que la peur les habite.

Mon rôle va être de tenter, autant avec les uns qu’avec les autres, de créer des interactions et de les intéresser suffisamment pour qu’ils finissent par se concentrer sur cette nouveauté et qu’ils s’expriment. Je les suis avec le son dans leurs mouvements ou dans leurs attitudes. J’essaie de créer du rythme entre eux et moi. J’essaie de faire en sorte qu’ils s’aperçoivent que le violoncelle est là et qu’ils peuvent jouer avec lui, de près ou de loin pour élargir un peu leurs bulles.

Depuis quelques années, de plus en plus, ils ont envie de toucher le violoncelle de jouer dessus. Ceci a été rendu possible en apportant un violoncelle « qui ne craint rien » et qu’ils peuvent approcher sans que chacune de nous ait trop peur d’un accident. Auparavant, l’injonction de ne pas trop s’approcher du violoncelle créait un interdit un peu préjudiciable à un véritable apprivoisement. Maintenant les mains se posent pour sentir la vibration, on fait des pizz derrière le chevalet, un peu de percussion sur la caisse ou sur les cordes et surtout, on peut se servir avec moi de l’archet !! C’est source d’une grande excitation.

Là aussi cela impose des règles : on ne tape pas fort, on ne peut pas jouer sur n’importe quel endroit du violoncelle, on attend son tour pour jouer avec l’archet …

Les enfants sont souvent très fiers de jouer et ils sont très demandeurs du regard de leurs mamans : ils ont besoin qu’elles soient partie prenante, qu’elles les encouragent.

Parfois une véritable connivence se crée entre toutes les personnes présentes. La musique devient rythmique et on tape dans les mains ou sur les petites percussions. Aussi bien les mamans que les enfants. Cela crée du lien. Parfois aussi un ou plusieurs enfants se mettent à danser et quelques mamans suivent. C’est la fête !

Il arrive aussi qu’il n’y ait que des bébés vraiment très jeunes dans la salle et tout sera alors très doux. Cela permet à certains de se détendre un peu et de trouver un corps plus moelleux. D’autres seront juste complètement concentrés sur le son et c’est impressionnant de voir combien ils arrivent à me faire comprendre qu’il n’est tout simplement pas question que j’arrête de jouer !

De toute façon tout est improvisé dans ces matinées. Rien ne peut être prévu à l’avance.

Ce qui va se jouer est aussi influencé par ce qui s’est passé au CADA dans les derniers jours. Il y a parfois des périodes très dures soit parce que la vie en communauté n’est vraiment pas facile dans ces conditions, soit parce qu’une famille vient d’être déboutée, soit parce qu’il y a eu un accident, une maladie… De toute façon l’appréhension est toujours présente : aucune de ces familles ne sait ce qui va advenir d’eux. Et bien sûr, j’apporte aussi mon propre état d’âme qui va prendre sa part dans tout cela.

Ces temps sont donc importants pour mettre un peu de baume dans les cœurs autant que faire se peut.

Et pour moi ils font partie des choses qui me sont vitales : je repars à chaque fois remplie « d’autres choses » grâce à cette confiance partagée. La vie, en quelque sorte. La vie dans sa plus grande intensité. Du côté de la souffrance, bien sûr, mais aussi avec toutes ces petits joies tellement source d’espoir.

« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse »

Nelson Mandela